Le site du Patrimoine de France

( www.patrimoine-de-france.org )

nous renseigne bien sur l'histoire de cette chapelle. Il nous dit:

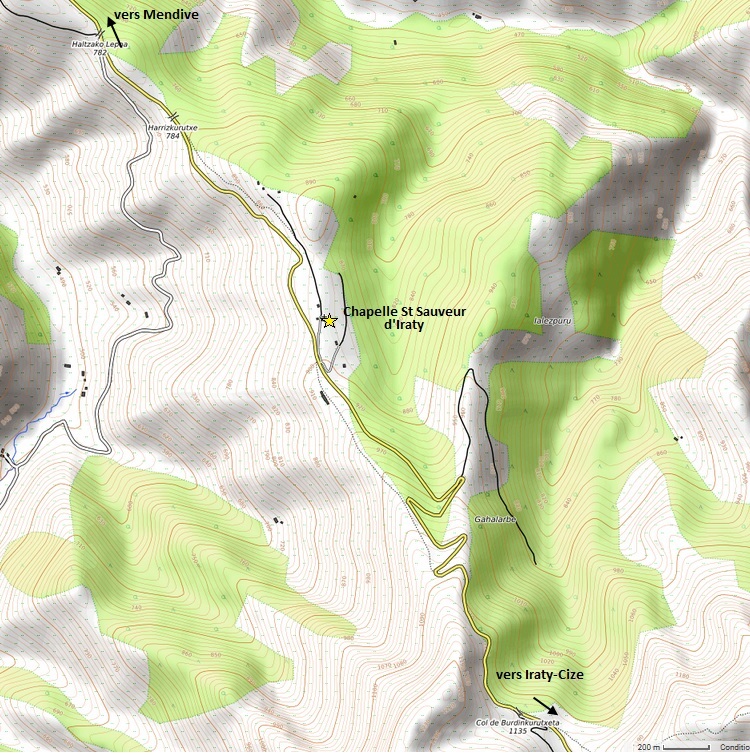

«La chapelle Saint-Sauveur d' Iraty, de fondation romane, est mentionnée au 12e siècle, au 13e siècle

sous le nom de Sanctus Salvador juxta Sanctum Justum et vers 1460 sous le nom de Sent-Saubador.

La présentation à cette chapelle appartenait au commandeur d' Apat Ospitalea, qui, lui-même, relevait

de celui d' Irissarry (Ordre de Malte). La première restauration connue a lieu dans le 2e quart du 18e siècle,

à la demande de Jean Oxoby-Indart, curé de Béhorléguy, comme l' indique la date portée 1727 sur la clé

de l' arc en plein-cintre de la porte ouest, accompagnée de l' inscription «INDART».

L' édifice semble avoir été partiellement repris à cette occasion. On constate un élargissement

de la nef vers l' ouest, ainsi que deux contreforts au sud.

L' intérieur de la chapelle semble avoir subi des remaniements.

Au 20e siècle, une petite pièce sous appentis est construite au sud, contre la sacristie.»

puis nous y trouvons une description détaillée de la chapelle

«description :

La chapelle possède un plan allongé à vaisseau unique. Elle est constituée de deux niveaux,

le premier semi-enterré, le second pratiqué sous le comble, aménagé. La toiture est à longs pans et pignon

couvert à égout retroussé, en ardoises.

La chapelle se termine à l' est par une abside semi-circulaire

couverte d' un toit à croupe ronde. Au sud, la sacristie, perpendiculaire à la nef, est couverte d' un

toit à croupe. La petite pièce sous appentis qui lui est accolée est en tôle ondulée. Les murs du corps

principal sont en petit appareil de calcaire majoritaire et de grès. Au sud, au nord et à l' est, des

ouvertures romanes sont conservées, étroites et hautes, chanfreinées. Les linteaux, évidés dans leur

partie inférieure, sont en un plein-cintre.

Au sud, une fenêtre porte sur le chanfrein du plein-cintre

un décor de boules en bas-relief. La porte sud donne accès à la partie semi-enterrée de l' édifice.

La nef, peu décorée, est équipée d' un niveau de tribunes à l' ouest. La porte ouest, légèrement

surélevée, mène au comble aménagé où la charpente est apparente.

A l' extérieur, un chemin de croix

ceinture l' édifice. Les treize premières stations du chemin de croix extérieur se présentent sous

la forme d' un fût de colonne galbé monté sur un socle, supportant un dé de pierre. L' ensemble est

en calcaire. Sont gravés sur le dé le numéro de la station, le nom «ESTACIONEA»

et un «lauburu».

La dernière station se présente sous la forme d' une croix monumentale érigée sur une plate-forme,

à l' écart de l' édifice. Elle possède un décor sculpté représentant la crucifixion sur le côté latéral

droit et un décor de soleil stylisé ou d' ostensoir sur le côté opposé. Elle est datée 1805 sur la face.»

|

chapelle saint sauveur d'Iraty

chapelle saint sauveur d'Iraty  chapelle saint sauveur

chapelle saint sauveur  croix de la chapelle saint sauveur

croix de la chapelle saint sauveur  Chapelle Saint Sauveur d'Iraty

Chapelle Saint Sauveur d'Iraty

une représentation de xaindia

une représentation de xaindia